かなり久しぶりの投稿です!

みんさまお元気でしょうか?

最近はめっきり寒くなっており体調にはお気を付けください。

さて、ここ2、3か月は資格試験受験に向けて猛勉強をしており、

本ブログの更新が滞っており申し訳ありません。

どのような資格かというと・・・皆さんおなじみ(?)の『簿記3級』に挑戦しました!!!

そこで、本日はなぜ簿記3級を受験したのかから合格までの話をしたいと思います。

どのような勉強方法で合格したのかについても詳細にお話ししたいと思います。

特に、合格はしたいけど費用をかけたくないという方は必見です。

今回私は、スクールや参考書などを一切活用することなく合格することができました😉

今後はその方法についてもご紹介しますので、簿記3級合格を目指される方必見です!!

それではスタートです😸

まずはきっかけから

なぜ、簿記3級を受験しようかと思い立ったかというと・・・

4年ほどまえから家計管理を本格的に行っているところ、とあるユーチューバーの方🦁が

「簿記3級とFP(ファイナンシャルプランナー)3級は、高校生から大学生の必修科目にしてもいいくらい!」

と発信されているのを聞いたのがきっかけです。

2021年から資産形成を本格的に開始したので、是非取得したい資格として試験勉強を今年の8月中旬から本格的にスタートしました。

ただ、簿記については少し独特なものであるため、実績があるスクールを利用することが合格への最短かつ確実な方法という話もありましたが、やはり貧乏性のため少しでもお金をかけたくないとの意識が強く独学で行くことに決めました。

正直、”3級だから独学でいいっしょ!!”という安易な考えがあったことは確かです。

しかし、学習を進める上でそれが間違いであることを痛感することになるとは、この時は知る由もありませんでした😥

実は・・・

3年前にも1回簿記3級取得に向けてチャレンジしたことがあります。

その時は、FP3級を取得していざ簿記3級へ!!

と意気込んでYoutubeで関連動画を見始めましたが、何を言っているかわからず1週間ほどで、

「これは無理だ・・・」と諦めてしまいました😥

再挑戦へ

それからおよそ2年の月日が経過・・・

その間も資産形成にまい進しており、NISAやiDeCoの活用、資産形成に関する書籍を読んだりなど様々な取り組みを行う中で、やはり資本主義を理解するには簿記の知識が必要だと改めて感じました。

また、出来ない事を言い訳にしてきた自分から脱却するために、再度簿記3級取得を目指すことにしました。

勉強方法について

今回勉強した期間は”およそ3か月”(8月中旬から11月中旬まで)で、1日の学習時間はおよそ1〜2時間てわす。ですが、毎日2時間も取れないときが多かったので、土日に集中して時間を取るようにしていました。

そして、11月下旬に入るころ試験を受けて合格となりました。

それでは早速皆さんが知りたいと思います合格のための『勉強方法』をご紹介します。

最初でもお話ししましたように、私はスクールや参考書などを使用することなく合格を勝ち取りました。

勉強スタイルとしては、以下の2点を実践しました。

- 簿記3級の基礎基本の習得

- 予想問題の繰返し学習

また、上記の勉強を行うために、今回利用した教材は以下の2点です。

- YouTube

- 無料の簿記対策サイト

基礎を学ぶためには・・・

私はシステム関係の仕事をしているのでITなどの知識はそれなりにありますが、簿記に関しては全く知識がありませんでした。

そのため、「簿記とは何ぞや?」から理解する必要がありました。

そこで、簿記の基礎から学ぶために、YouTubeを利用することにしました。

そのチャンネルは、

【簿記系YouTuber?】ふくしままさゆき

→簿記3級の動画はここから

です!!

このチャンネルがあったからこそ簿記の基礎知識を理解することができました。

参考書やスクールを利用する前に必ずチェックすることを強くお勧めします。

これを見ることで簿記とは何か、どのような時に使われる知識か、日常に活用できるのかなどをわかりやすく解説されており、しかも何度でも見返すことができました。

しかも、各動画で学んだことについてアウトプットできるように、概要欄に問題が記載されているので理解度のチェックにも役立ちます。

まず、超初心者はこれを何回も視聴し、簿記の基礎を理解するところから出発してみてください。

ちなみに私はふくしまさんの動画を1か月間ほど繰り返し視聴することで、ようやく簿記の考え方を理解し、簿記の問題に慣れることができました。最終的には4、5周回したと思います😅

簿記3級の試験方法について!

試験対策の話をする前に、簿記3級の試験について少し話をしたいと思います。

簿記3級はの試験方法として、以下の2パターンあります。

- ネット試験(CBT方式)

- 集合試験(特定の会場で実施される試験)

2の集合試験は年3回実施される、特定の会場で多数の受験者が一同に会し試験を受けるものです。

一方、1のネット試験は、商工会議所などのあらかじめ決められた場所において、パソコンを利用して試験を受験するもので、一部実施不可の期間を除き、ほぼ毎日試験が開催されているものです。

私はネット試験を利用しました。

理由としては、試験会場が自転車で行くことができるところにあったことと、集合試験のタイミングで合格レベルに達することが難しかったため、自分のレベルを見ながら受験日を決められるネット試験がとても都合がよかったからです。

出題される問題やレベルもどちらの試験でも同じものとのことですので、あえて遠い場所の受験会場に出向くより、近場の会場で受験できる方が効率も良いでしょうし、すぐに受験したい時やもう少し勉強の時間が欲しいが次回の集合試験まで待てないなどの方は、是非ネット試験がおススメです。

あとは実践あるのみ!!

当然、最終ゴールは簿記3級の合格ですので、試験対策が最も重要になります。

前述しましたが、ネット試験を選択しましたので、どのようなやり方で解答するのかは、しっかり理解する必要があります。

ネット試験には、以下のとおり特徴があります。

- 試験時はパソコンを利用する(問題用紙などは配布されない)

- 試験時間は1時間で、画面上に残り時間が表示されカウントダウンされる

- 答えはプルダウンから勘定科目を選択し、金額を入力する

- 計算用紙2枚とボールペンは試験会場で配布される(

→私の場合はボールペンなどの筆記用具は持参したものでもOKでした

事前に確認するか、当日試験官の指示に従って対応してください - 電卓は持ち込む必要がある

→計算機能のみあるもの(ネットで調べたら簿記用の電卓があります)

ちなみに私が購入したものは「CASIO JF-120VB」でおよそ¥1,500で購入

このような条件を踏まえて、勉強するときは試験さながらの環境を整えました。

ここでアドバイスをひとつ!!

電卓は早めに購入した方がよいです。

というのも、私は試験を受ける日を決めてから電卓を購入しました。

およそ1週間前くらいに電卓を購入し、それから電卓の使い方や便利機能を覚えたりしました。

電卓は試験時に一緒に戦ってくれる武器です、その使い方をしっかりマスターすることで、効率的な計算ができ試験時間を節約することが可能となります。

したがって、簿記3級の学習開始早々に相棒となる電卓を購入することを強くお勧めします。

話を戻します。

ネット試験対策ですが、私が今回利用した試験対策のためのサイトは、以下の2か所です。

これらのサイトは、基本の解説、問題の解き方、ネット試験の詳細、試験の受験方法、合格のためのテクニックなど様々な情報を文章及び動画で提供してくれます。

しかもそれらすべてが『無料』となっています!!!

いや~~、本当にいい世の中になりましたね

現代に生まれてきてよかったと本当に思いましたね

上記のサイトで、予想問題が提供されています。CPAラーニングは3回分(PCサイトのみ)、StudyProは2回分となります。

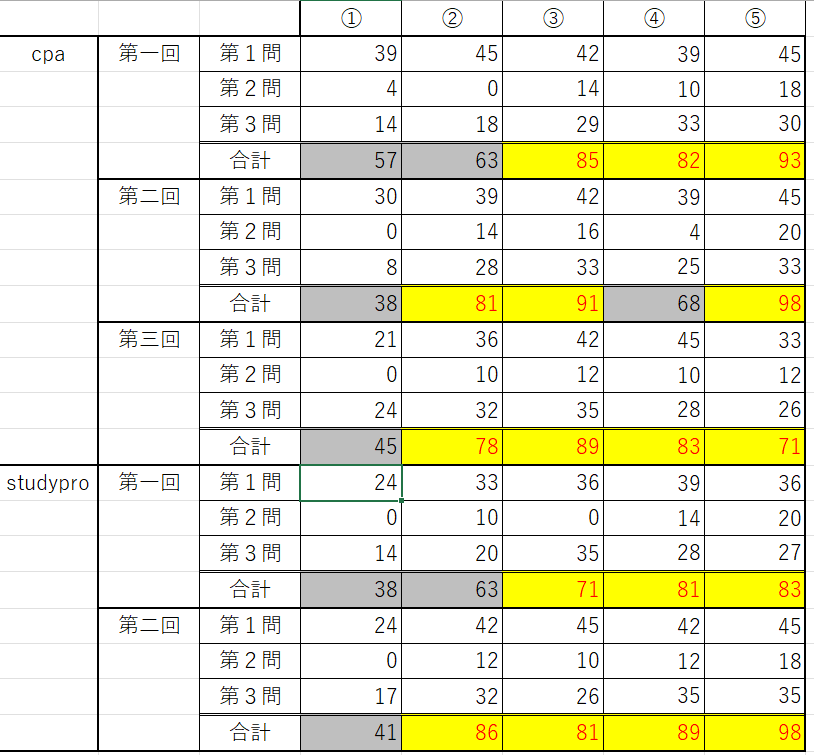

私は、これらの予想問題を5回繰返しました。その時の実際に予想問題に取り組んだ時の結果をまとめた表がありますので、以下をご覧下さい。

左側にサイト名と問題数を、上側の数字は予想問題を解いた回数を表しています。

また、黄色のセル(赤字)は合格となる点数である70点以上となった場合にわかるようにしています。

これをみると、明らかに最初は70点には遠く及ばず不合格ラインとなっています。

しかし、解く回数が増えるにつれ点数も上昇し、合格ラインを突破、予想問題によっては満点に近いくらいの点数がとれるようになりました。

しかし、CPAラーニングでネット試験に向けた動画で、『本番の試験は予想問題より少し難しい』とのことをおっしゃっていました。

そのため、合格するためには予想問題の点数を90点以上取ることを目指しました。

理由としては、本番のネット試験は予想問題とは異なり、初見となりますのでそこで合格ラインを上回るためには、せめて予想問題では90点以上取ることができれば安心ではないかと、過去別の試験で得た経験を基に目標を設定しました。(学術的な根拠はないですが、実際それで合格したので目安としていただけると幸いです)

試験当日、会場の雰囲気は・・・

そしていよいよ試験当日。

11月下旬になったばかりの日の正午から試験スタート。

自転車で行ける距離の会場でしたが、念のために20分ほど前に到着。

私が受験した場所は、地元の商工会議所が運営しているパソコン教室でした。

およそ15名ほどが入る小さな事務所です。

そこの一番端っこで、一人で受験となりました。

試験で使うパソコンはノート型で、会場によってはデスクトップ型もあるそうです。

私は試験申し込み時にどのような環境で試験を受けるのか事前に確認しました。

会場ではパソコン教室の講習を受講されている方もいましたので、音などが気になる方は耳栓も持ち込みできます。

試験を受ける前に、事前に渡される自分のIDとパスワードをパソコンに入力し、試験の注意事項を確認します。ここで「試験開始」ボタンを押せば自分のタイミングで試験がスタートできるところまで来ました。

さすがにもう逃げられませんでしたので、そのボタンをクリックし試験開始となりました!!

試験問題を見た感想

試験が開始し、まず私が行ったことは、『問題全体の内容を確認する』です。

第1問と第3問で満点は80点ですので、ここで合格点を狙う必要がありますので、どのような問題が出題されているのか、解けそうな内容なのか、特に第3問は出題形式が3パターンありますのでどのパターンなのかを確認しました。

第2問については、保険であるため満点をとるというより、解ける問題があるのかを確認しました。

本番の試験の難易度ですが、ここはあくまでも個人的感想になりますが、前にも申し上げましたがやはり予想問題より難しい内容でした。

特に第3問については、勘定科目や金額の桁が多く、特に気になったのが金額が百の位まで出ていて計算や精算表への転記に気を遣う必要があったところが予想問題と異なったところです。

そのため、第3問の決算整理仕訳を行う問題については、より多くの予想問題をやる、今回ご紹介したサイト以外の予想問題に取り組むなどして、より試験のレベルに近い問題を解いてみることをお勧めします。

一方、第1問については、ほとんど予想問題と同じレベルでした。

ただし、やはり第2問については、「補助簿の穴埋め」と「語句を問う問題」が出題されました。

「語句を問う問題」についてはプルダウンから選択するものでしたが、全くわからなったです😅

ここは部分点で6点くらいを目指すだけでよいと思います。

試験が開始されてざっと問題を見た後は、さっそく第1問から解答していきますが、1問目から少し考えさせられる問題となり、出鼻をくじかれた状態でのスタートでした。

しかしここで止まってては行けないと気持ちを切り替えて、およそ15分で第1問の15問解き終え続いて第3問へ

次は、いよいよ山場の第3問決算整理仕訳です。

第1問で自分のペースを取り戻したので、ここでも試験勉強と同じペースで仕訳ができました。

しかし、いつものことですが合計が合わない・・・😖

再度仕訳をするに間違いを探すことができず、ここで第3問を一旦終わらせることにしました。

ここで試験開始から30分経過していました。

ここで、第1問と第3問のみで合格点に達する想定が怪しくなってきたので、第2問で少しでも追加点を狙いに行きました。

しかし、先ほども話をしたように、第2問は様々な出題パターンがあり、試験対策が一番難しいところです。

今回も一部は初見の内容でしたので、とりあえず部分点狙いで、補助簿の穴埋めを何とか解答しました。

ここまでで試験開始から40分経過していました。

最後は、各問題の見直しをしました。

見直しのコツですが、自分で仕訳した解答から問題を見返るという、解答するときの逆を行うのがポイントです。

結局、問題を見て解答という流れのままだと、自分の間違いに気づかないまま見直しすることになるので、見直しの意味はないのです。

これで私は、ミスを2つほど見つけ出すことができました。

第1問だと1問3点なので、見直しは結構重要な作業であり、必ず見直し時間を確保できるような時間配分にすることを強くお勧めします。

試験時間のこり5分の心境として、『もうダメだ・・・次回はいつ受験しようか・・・2週間後かな・・・』などともう次のことを考えていました。

結局、試験終了のギリギリまで第3問の合計が合わない部分の確認をしていましたが、わからずじまいで試験終了ボタンをクリックすることになりました。

そして合格へ

試験終了ボタンをクリックした瞬間に合格の合否がわかる仕組みとなっていますので、ボタンを押すのを少しためらいました。

しかしこのままほったらかしていても、時間切れで合否がわかってしまいますので、だったら自分から試験終了して次の受験へ向かいたいと思い、試験終了ボタンをクリックしました。

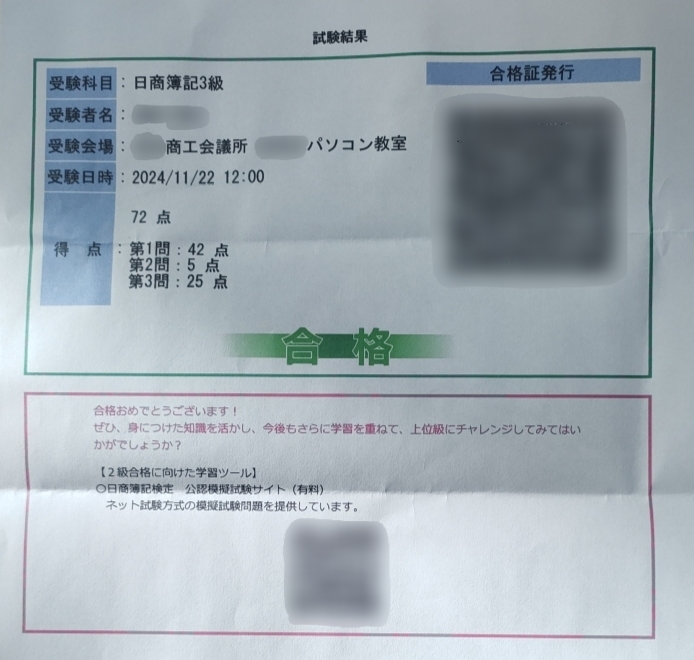

画面が切り替わり『点数』と『合格』の文字が画面に表示されたのですが、不合格だと思い込んでいたので最初は認識できず、試験官の方が「おめでとうございます。合格です!」との一言でやっと合格を実感しました。

点数を見るとなんと『72点』😮

第1問は36点を目標にしていましたそれを上回る点数でしがが、第3問は25点と目標点数である30点を下回るものとなっていました。

やはり仕訳、計算、転記などでミスをしている箇所が多かったことが原因だと思われます。

一方、第2問については、目標点数が6点でしたので想定どおりの点数でした。

試験終了後は、以下の写真のような試験結果を試験官の方が印字し配布してもらえます。

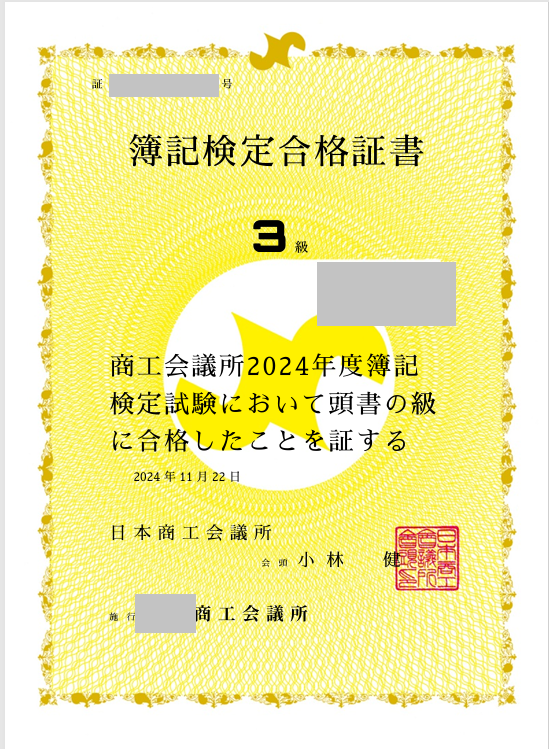

そして、画面や試験結果に表示されたQRコードをスマートフォンで読み取ると以下の写真のとおり合格証書がデータでもらえます。

まとめ

今回は、初期費用0円で簿記3級合格を掴んだ方法についてご紹介しました。

- 簿記3級は、高校生から大学生の必修科目にした方がよいほど資本主義を理解する上で重要な知識

- 試験勉強として活用したチャンネルとサイトは、以下のものだけ

→『YouTube:【簿記系YouTuber?】ふくしままさゆき』

→『無料の簿記対策サイト:CPAラーニングとStudyPro』 - 上記を3か月理解するまで繰り返し学習

→基礎基本はYouTubeで、3,4周動画を見る

→予想問題を5回分5周実施し9割得点とれるまでに理解度を高めた - 結果は『合格』であったが、合格ギリギリの点数であったが、合格したので良しとする

一回は挫折した簿記3級ではありましたが、何とか合格を掴み取ることができました。

実は、高配当株投資に興味があるため、今後は簿記の知識を活用し会社の経営状況を判断できる力をつけていきたいと思います。

それではまた!!

コメント